Las reflexiones de García Márquez sobre la única “novela” de José Asunción Silva

El análisis de García Márquez a “De sobremesa”, la única novela de José Asunción Silva.

Centro Gabo

18 de Julio de 2025

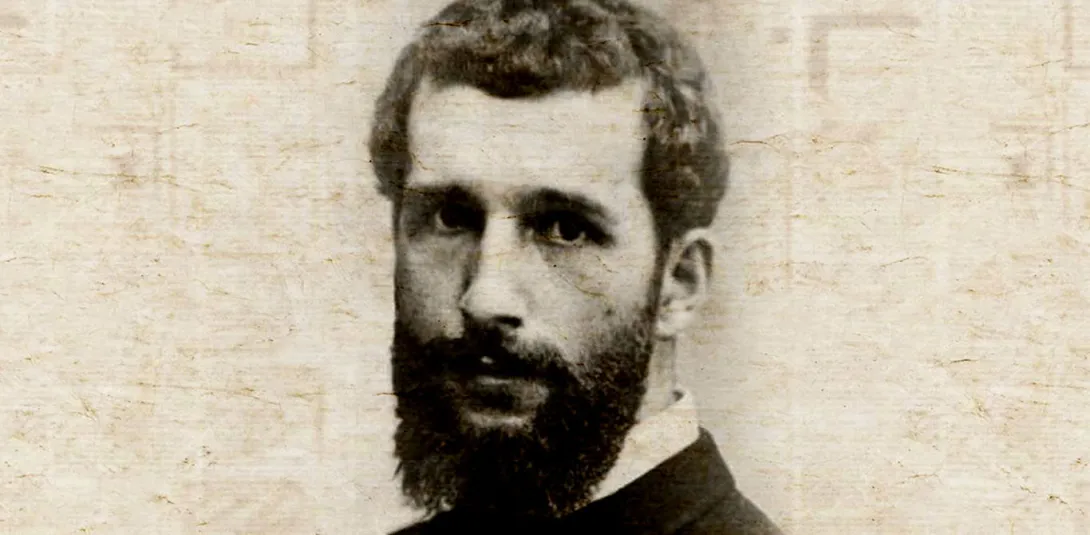

En 1996, cuando se cumplieron cien años del suicidio del poeta colombiano José Asunción Silva, el Grupo Editorial Norma y la Casa de Poesía Silva le encargaron a Gabriel García Márquez la redacción de un prólogo que acompañara una edición conmemorativa de la poesía completa de Silva y de su única novela, De sobremesa. García Márquez aceptó complacido y el libro se imprimió en Bogotá al año siguiente. Las personas que pudieron adquirir esta edición leyeron entonces un extenso ensayo del nobel colombiano en torno a la vida y obra de Silva, especialmente sobre las virtudes y defectos presentes en De sobremesa, una obra controvertida que se publicó de manera póstuma en 1925.

Se trataba de una novela que García Márquez había leído por primera vez -y de una sentada- en 1946, mientras cursaba el bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. En aquel momento lo deslumbró la “prosa suntuosa y abigarrada” del poeta bogotano, e ignoró por completo los tiempos superpuestos y la degradación de los personajes. Cincuenta años después, en el centenario de la muerte del autor, la segunda lectura de García Márquez fue más profesional y madura, y ello quedó evidenciado en el prólogo. “He repetido mucho que los novelistas no leemos sólo por placer sino por la curiosidad malsana de saber cómo están escritas las novelas de los otros”, escribió. “Aun si uno no se lo propone, cada paso cedemos a la tentación de voltear la página al revés para ver cómo está escrita, y desatornillar diálogos, situaciones, caracteres, hasta desentrañar su mecánica secreta. No hay otro método para aprender a escribir novelas, pero lo malo es que uno termina por no saber leer de otro modo. Y de ese modo sanguinario, para bien o para mal, he vuelto a leer De sobremesa, no sólo con el corazón, que es como deben leerse los autores que uno quiere, sino con el destornillador en la mano”.

En medio de sus reflexiones de orden literario, García Márquez también incluyó comentarios sobre la vida de Silva, apuntes biográficos tales como su formación intelectual en la biblioteca de su padre (Ricardo Silva), sus encuentros con José Martí y Mallarmé, y sus viajes a Nueva York, París, Londres, Ginebra, Cartagena de Indias y La Haya.

En el Centro Gabo hemos seleccionado cinco fragmentos de este ensayo en los que puede apreciarse el punto de vista que Gabriel García Márquez tenía con respecto a De sobremesa. Los compartimos contigo:

1. Un hombre enredado

De sobremesa la leí de una sentada, no porque me pareciera buena, sino para indagar si agregaba algo a mi sueño de ser escritor, que era la única razón por la que devoraba carretadas de libros en aquellos años. Ahora pienso muerto de la pena que me deslumbró lo que menos me gusta –su prosa suntuosa y abigarrada–, pero no caí en la cuenta de su estructura de tiempos superpuestos ni me conmovió el desgarramiento de sus personajes. Tampoco se me pasó por la cabeza que José Fernández tuviera algo que ver con la vida del autor, pero pensando en el final de José Asunción Silva tuve el atrevimiento académico de decir en clase que a un hombre tan enredado no le quedaba más remedio que pegarse un tiro.

2. La influencia de Joris-Karl Huysmans

Es absurdo pensar que Silva hubiera podido escribir un libro tan espeso como De sobremesa sin su formación literaria, artística y científica, que era vasta y variada, y siempre al día, en una capital remota y triste de la provincia del mundo. La empezó en la buena biblioteca de su padre, y la continuó por el resto de su vida con una voracidad insaciable. Tenía una facilidad casi sobrenatural para los idiomas, y hablaba y escribía el francés, el inglés, el portugués y el italiano, y había empezado a estudiar el alemán desde antes de su viaje a Europa, porque siempre quiso leer en el idioma original. En español era sabio y fluido, pero un gramático subversivo, a juzgar por sus gerundios fuera de la ley, que deben haber causado la muerte a más de un académico.

También sería absurdo pensar que no tuviera una idea clara de lo que era una novela. Conocía bien a los más grandes, y había desmenuzado Guerra y paz, que tiene el aliento colosal de El Quijote, y a Madame Bovary, que llevaba ya más de treinta años soportando su fama de novela perfecta. Pero Silva andaba ya por otro lado. Cuando leyó A Rebours –el libro de Joris-Karl Huysmans que fue el paradigma de una estética decadente– también él se hizo la pregunta sobre su género literario, y su respuesta fue rotunda: “Esta no es una novela”. El juicio es interesante, porque A Rebours –que Mallarmé le regaló a Silva en París cuando acababa de publicarse– es sin duda el libro que más lo influyó en todo sentido para escribir De sobremesa, aunque sólo lo mencionó de pasada. Rafael Maya señaló esta reserva como la prueba de una influencia que Silva quiso minimizar por demasiado cercana y evidente.

Lo curioso es que las dudas de Silva sobre A Rebours obedecían a las mismas razones por las que se duda de De sobremesa. Ni la una ni la otra tienen una estructura clásica ni una concepción convencional, y se demoran demasiado en disquisiciones científicas, filosóficas o políticas, farragosas e inútiles, y que en el caso de Silva no tienen nada que ver con la belleza diáfana de su poesía.

3. Un texto cinematográfico antes del cine

El método narrativo de Silva, desde las primeras páginas de su libro –y a diferencia de cualquier novela anterior– hace pensar en una influencia imposible: el cine. La descripción inicial, en efecto, como en un movimiento de la cámara apenas perceptible, descubre poco a poco una sala en penumbra donde algo está a punto de ocurrir. Descubre una lámpara que ilumina tres tazas de China, un frasco de cristal tallado con un licor transparente en el que flotan partículas de oro, el piano con las bujías encendidas, dos espadas cruzadas en panoplia sobre una rodela, el retrato al óleo –copiado de Rembrandt– de un burgomaestre flamenco dentro de un marco florentino. Por fin, las brasas de dos cigarrillos y sus espirales de humo ondulante en la penumbra. Y entonces ocurre: “una mano de hombre –escribe Silva– se avanzó sobre el terciopelo de la carpeta, frotó una cerilla y encendió las seis bujías puestas en un pesado candelabro de bronce cercano a la lámpara. Con el aumento de luz fue visible el grupo que guardaba silencio”. Ahí estaban: cuatro jóvenes distinguidos, adormilados por el borgoña noble, el opio letal y la conversación capitosa de una cena espléndida. Uno de ellos dice estar al borde de la congestión, y se dispone a resucitar con un habano y una copa de aguardiente de Dantzig. Otro, derrumbado en un diván turco, se retuerce la barbilla dorada, y dice:

–Bonita sobremesa

La exclamación explica y anticipa el título del libro, justo en el instante en que habría aparecido sobreimpreso en la pantalla si hubiera sido una película. El concepto del espacio, el manejo expresivo de la luz, la plasticidad del decorado de una sala de ricos en el agonizante siglo XIX en París, la estrategia en la presentación de los protagonistas, son modos propios de contar en cine. Más aún: son hallazgos que el cine mismo se demoró para utilizar. Aquí son pura clarividencia de poeta: bien sabemos que Silva murió apenas unos cuatro meses después de que los hermanos Lumière sorprendieran a París con las primeras películas de la Historia, y mucho antes de que Meliés emprendiera la gigantesca aventura humana del cine argumental. Esos procedimientos cinematográficos –y de cine en colores– volverán a encontrarse otras veces en el curso del libro, aunque menos evidentes.

4. Novela de tres Josés

Desde las primeras páginas el autor establece su método. Es una novela en dos tiempos paralelos. Un tiempo que tal vez no se prolongue más allá de esa noche en que el protagonista principal lee los originales de su diario inédito a tres amigos que lo escuchan abstraídos, y que lo comentan en interrupciones pertinentes. Y otro tiempo –el tiempo invisible del manuscrito leído– que es el relato de la vida del mismo que lo ha escrito y lo está leyendo. Este es el protagonista principal de la novela y de su propio diario Silva lo describe de un trazo: “El fino perfil árabe realzado por la palidez mate de la tez y la negrura rizosa de los cabellos y la barba”. Cuidado: esta fisonomía es la misma del propio Silva en el muy publicado retrato de Saturnino Zapata y en los testimonios de algunos de sus contemporáneos. Además es poeta, según revela uno de sus amigos, aunque él protesta del modo universal en que los poetas niegan ser poetas: “¡Qué ridiculez, llamarme a mí con el mismo nombre con que los hombres han llamado a Esquilo, a Homero, al Dante, a Shakespeare, a Shelley!”. Tiene la misma edad que Silva cuando estuvo en París, y una de sus amantes ocasionales lo describió como si fuera él: “un hombrón con músculos de jayán y nervios de artista del Renacimiento”. De modo que el personaje lo tiene casi todo del autor de la novela, pero su nombre es otro: José Fernández.

Esto podría indicar que Silva –en la novela– quiso ocultar su nombre y su identidad, y este segundo Silva oculta a su vez su nombre y su identidad en el Silva del diario. Pero a la larga ninguno conseguirá ocultar lo que tienen en común, y es que los tres son hombres desgarrados. Lo cual explica tal vez que José Asunción Silva tenga el pudor de esconderse detrás del José Fernández de la novela, y esconda a éste detrás del José Fernández del diario, para estar él mismo escondido dos veces al confesar las desgracias de su ser dividido. Si esto fue lo que Silva quiso hacer con el ánimo de que fuera una novela, no hay poder dialéctico que logre quitarle ese derecho. Buena o mala, es una novela. Y algo más válido aún: una novela de grandes y largos desahogos.

5. Nombres que fallan

La debilidad de De sobremesa, después de la lectura con el destornillador encarnizado, no es que sea o no sea una novela, sino las pocas veces en que alcanza un buen grado de credibilidad. La primera falla –creo– es el nombre de José Fernández. Un sudamericano dueño de una riqueza inmensa, de una cultura inmensa, de un éxito inmenso en los amores ocasionales, de una desgracia inmensa, con todos los vicios de las élites decadentes y de la prosa modernista –un dandy, en fin– no parece tener una credibilidad suficiente con un nombre genérico.

Es un problema de puntería poética. Siempre he tenido la impresión –subjetiva por completo, quizás arbitraria, y además indemostrable– de que si los novelistas no encuentran nombres creíbles para sus personajes, nadie creerá lo que éstos hacen en la novela. No recuerdo quién –creo que un inglés– tiene un principio magistral que cito de memoria, y mal, sin duda: “Tenía cara de llamarse Roberto pero se llamaba José”. Juan Rulfo era uno de los bautistas más certeros: Pedro Páramo, Fulgor Sedano, Toribio Aldrete, Anacleto Morones, Remigio Torrico, Matilde Arcángel. El parecido de los nombres con sus dueños es esencial, y lo es mucho en De sobremesa, que se sostiene a pulso sobre la propuesta primaria de que no sólo hay que creer en la ficción del autor sino también en la del protagonista. Es decir: en el recurso de los tiempos paralelos.

Contar un cuento es una partida de ajedrez con una variante esencial: el autor propone al lector sus leyes propias para mover las piezas –torres, caballos, alfiles– y el lector tiene que aceptarlas si quiere jugar. El autor puede cambiar esas leyes como quiera, pero nunca en el transcurso de la partida. Algunos autores lo hacen por descuido, por accidente o por imbecilidad, y el lector desbrujulado renuncia a seguir leyendo. A Silva le sucede en algún momento de su novela, y se enreda en sus propios hilos, titubea en el manejo de los tiempos, y lo que quiso ser un círculo mágico termina por ser más bien un mastín de lujo que al cabo de muchas vueltas no logra el sueño de morderse la cola. Tal vez todo esto fuera más humano y conmovedor en una novela lineal en primera persona, y con un protagonista que llevara el nombre inexorable que le pusieron sus padres: José Asunción Salustiano Facundo.

Continúa Leyendo

Cinco historias del escritor colombiano que nos acercan a la pintor...

Veinte reflexiones sobre el amor, la vida y la muerte en la novela...

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.